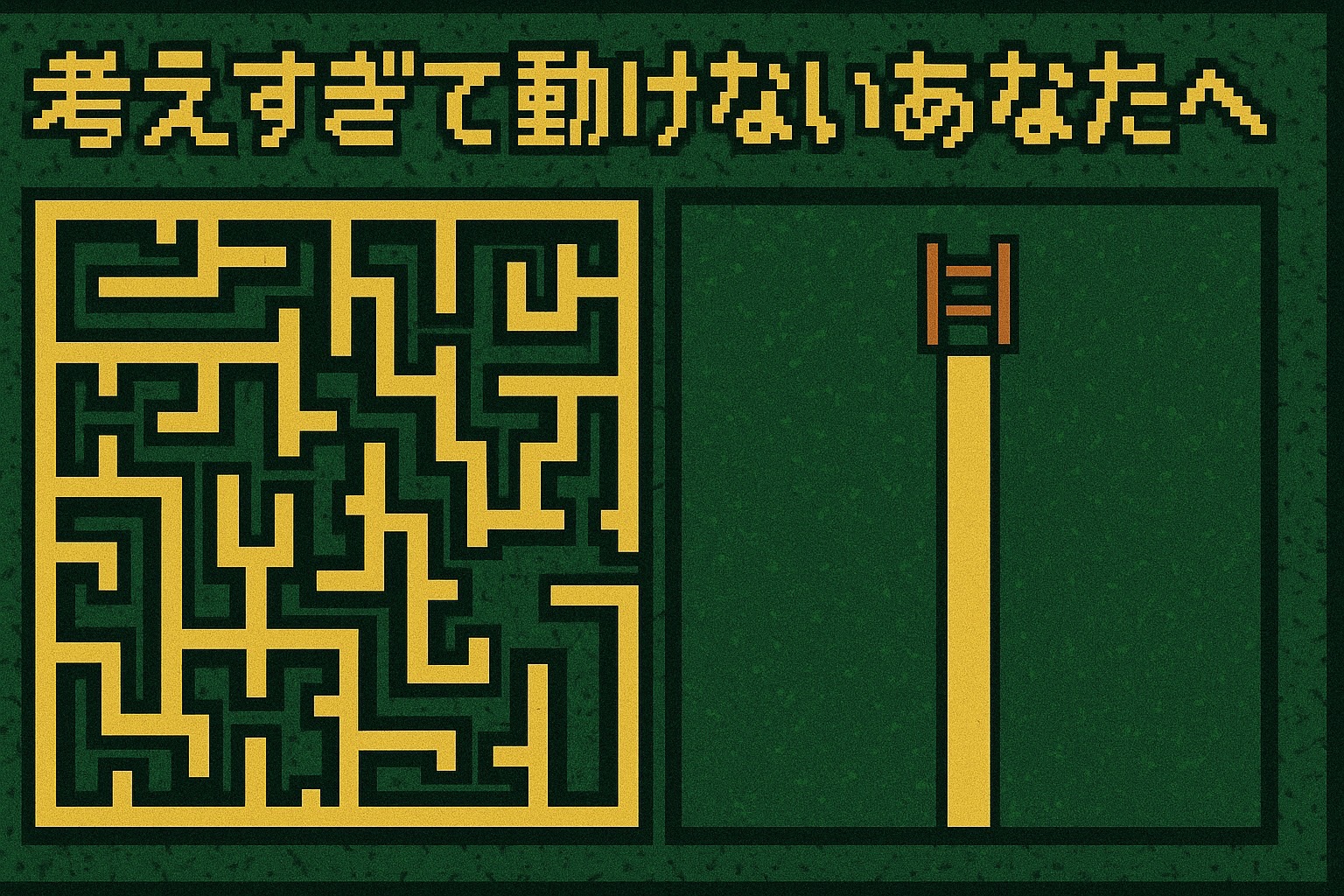

【調子の波を減らすには】結果に左右されない思考法と安定したパフォーマンスの作り方

ビジネスでもスポーツでも、結果が求められる場面があります。そういう場面で良い結果を出せた時は嬉しいし、誰もが良い結果を出し続けたいと考えると思います。ですが実際には、「安定していつも結果を出せる人」と「波が激しく、好不調の差が大きい人」がいます。

今回は、「調子の波を少なくして、安定して結果を出すにはどうしたらいいのか?」というテーマで、私自身の経験や、周囲で見てきた人たちの例をもとに掘り下げていきます。

調子の波が大きい人の特徴とは?

そもそもですが、誰しも好調・不調の波はあります。一見安定しているように見える人にも、好調・不調があります。が、波が小さいのでそれが伝わりにくいということです。調子の波が大きいとどうデメリットがあるのか。それは、信用・信頼のが得にくくなるということです。たとえば野球の打席であれば、好調時はある程度思い通りに打てるけれど、不調に入ると全く当たらなくなる。その差が激しい選手は、試合でも使われにくくなります。

これはビジネスでも同じです。良い成果を出すこともあるけれど、それが安定しないと、周りからの信頼を得るのが難しくなる。いわば「ギャンブル的な存在」になってしまうのです。

では、安定して結果を出している人たちは、いったい何が違うのでしょうか。

安定して結果を出す人が意識していること

安定して結果を出している人は、「結果ではなく、プロセスに意識を向けている」ということがあげられます。

私自身も経験がありますが、調子が悪いときほど「次こそ打たなきゃ」「次は必ず決めないと」と、結果にばかり目がいってしまいます。ですが経験上、この思考が沼にハマってしまう原因です。

過度に結果を出すことにとらわれすぎると、思考がどんどん狭まり、視野が狭くなります。

「また失敗したらどうしよう、恥ずかしい」

「チームに迷惑をかけたくない」

「次ミスったらもうチャンスはないかも」

そういった自分自身へのプレッシャーが、自分の本来の動きを鈍くさせ、結果的にパフォーマンスが下がってしまいます。

逆に安定して結果を出している人たちほど共通して、そういった成功や失敗に一喜一憂せず、結果よりも「自分にできること」に集中しているといった特徴があります。

自分でコントロールできることに集中する

結果が出ない時に結果に対してシビアに考えてしまう気持ちはとてもわかります。ただ、結果というのは、運や外的な要因に左右される部分が多かれ少なかれあります。だからこそ「自分でコントロールできるもの」に集中する必要があります。

例えば、

・日々の準備、練習、取り組み

・ルーティン

・目の前の1球、1打席、1プレーに対する考え方

・自分の意識や感情の扱い方

といった部分です。

安定している選手ほど、こういった「自分の土台」をしっかり作っていて、多少結果が出なくてもブレずにやるべきことに取り組んでいます。

苦手分野との向き合い方に差が出る

安定して結果を出すために、もう一つ重要なのが「苦手なものとの向き合い方」です。

調子の波が激しい人は、苦手な相手や状況に直面すると、普段通りのやり方でそのまま立ち向かおうとする傾向があります。たとえば、苦手意識のあるピッチャーに対して、普段通りにスイングをして打てない、というケース。私自身もたくさん同じような失敗をした経験がありますが、苦手なことに対して、普段と同じような対応をしようとして、むしろ撃沈するパターンは多いです。

調子の波が少ない人は「苦手な相手だからこそ、自分なりに対処しよう」と工夫します。

具体的には、

・完璧に打とうとせず、逆方向に軽く当てる意識に変える

・粘って四球を狙う

・厳しいコースは手を出さず、甘い球だけを待つ

といったプレーの「引き出し」を使って、苦手な場面をうまく対処していくのです。

もちろんそういった「引き出し」を持つためには、ある程度の知識・技術・経験が必要になってきます。一方で、どんなに自分の経験や技術が高まっても、苦手分野はあるはずです。苦手だからこそ、柔軟に対応するマインドを持つこと。そして、現在の自分が持ち合わせる技量の中でどうやったら対処できるかを考え、実践することが大切です。そして、その思考が「安定感」に直結していると思います。

自分の土俵で勝負する意識

調子の波が少なくて安定感のある選手は、苦手な状況でも「自分のペース、自分の土俵」に引き込む工夫をしています。

これは仕事でも同じです。

たとえば、苦手なプレゼンの場面でも、自分が話しやすい構成に持ち込むとか、事前準備を入念にして「自信の持てる環境や状態」に整えるといった工夫ができるかどうか。

逆に調子の波が大きい人ほど、苦手な状況を、「苦手なまま正面突破」しようとしてしまいます。安定して結果を出すためには、「苦手な事をかわして、自分が得意な状況にどう引き込むか」を考えて行動することが大切です。

その意識の差が、調子の波を小さくする鍵になります。

おわりに

まとめになりますが、調子の波を減らし、安定して結果を出すためには、

・結果そのものにとらわれすぎないこと

・自分でコントロールできることに集中すること

・苦手なものに対処する「技術」や「マインド」を持つこと

ということが大切だと私は思います。

結果を追いかけるのではなく、結果にたどり着くプロセスを大切にする。苦手をそのままにせず、別の角度から対処する工夫をする。こういった小さな意識の積み重ねが、安定感につながっていくのだと思います。

「結果がダメでも、次に活かす方法は必ずある」

「調子が悪くても、自分なりにできることはある」

そんな視点を持てるかどうかで、目の前の結果は大きく変わってきます。安定感は「思考」でつくれる。これは僕自身が強く感じていることです。

最後に、

これ書いている時のWi-Fiの安定感がなさすぎて、2回書き直しました。